ষাট, সত্তর ও আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল বাংলা সিনেমা। সবাক সিনেমার যাত্রা শুরু হওয়ার কিছুকাল পর ওই সাদা-কালো সিনেমাই হয়ে উঠল সর্বস্তরের মানুষের বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। ধীরে ধীরে বাংলা সিনেমা এতটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবাই এর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। শহরের মানুষ তো পারিবারিকভাবে একেবারে উৎসবের সঙ্গে সিনেমা উপভোগ করত। গ্রাম থেকেও মানুষ সদলবলে শহরে গিয়ে সিনেমা দেখত।

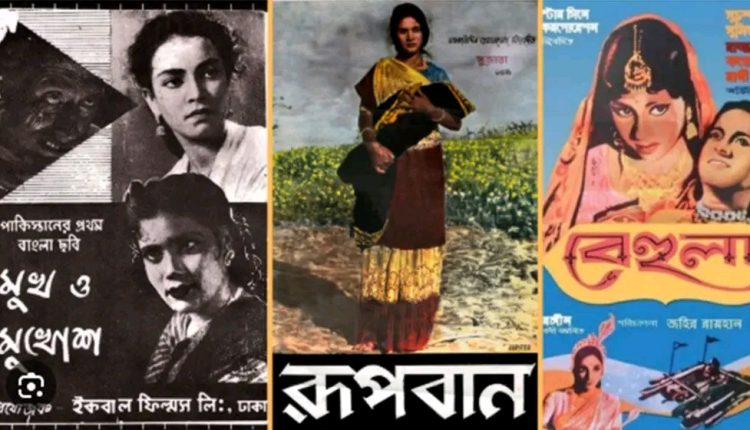

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে ১৯৫৬ সালে মুক্তি পাওয়া ‘মুখ ও মুখোশ’ ছিল প্রথম বাংলা সবাক সিনেমা। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তখন সময়ের নির্মাতারা নির্মাণযজ্ঞ চালিয়ে গেছেন। এরপরও অসাধারণ সব সিনেমা নির্মিত হয়েছে। ১৯৫৯-১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন যত তীব্রতর হয়েছে, সিনেমা নির্মাণের প্রবণতা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৭, ৬৮, ৬৯ ও ৭০ সালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিনেমা মুক্তি পেয়েছে।

১৯৭২ সাল থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়টা ছিল বাংলা সিনেমার জন্য ‘সোনালি যুগ’। ওই সময়ের মধ্যে মুক্তি পায়-‘অশ্রু দিয়ে লেখা’, ‘ধীরে বহে মেঘনা’, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, ‘আলোর মিছিল’, ‘আলো তুমি আলেয়া’, ‘প্রতিনিধি’, ‘অনন্ত প্রেম’, ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’, ‘সখি তুমি কার’, ‘দহন’র মতো কালজয়ী সব সিনেমা। তখনকার সিনেমার নামের মধ্যেও এক ধরনের রুচিবোধ ও নান্দনিকতার ছাপ ছিল।

এসব নামের মধ্যে যে শুধু সৌন্দর্য আছে তা-ই নয়, সাহিত্যের ছোঁয়াও ছিল। তখন দেশের মানুষ এত শিক্ষিত ছিল না। সিনেমার দর্শকের একটা বড় অংশ ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। কিন্তু এসব সাহিত্যিক নাম তাদের বিভ্রান্ত করত না বা নামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে তারা খুব একটা মাথা ঘামাত না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নাম যাই হোক সিনেমা ভালো হবেই।

ধীরে ধীরে বাংলা সিনেমার মান কমতে থাকে। নামের সৌন্দর্যও হ্রাস পেতে থাকে। এর পেছনে অনেক কারণ ছিল। এর প্রধান কারণ হলো-আশির দশকের শুরুতে বা মাঝামাঝি সময়ে ভিসিআরের আগমন ঘটে। যার ফলে বাংলা সিনেমা বিভিন্নভাবে পাইরেসি হতে থাকে। ঘরে বসে বিত্তবানরা ভিসিআরে সিনেমা দেখা শুরু করে। ধীরে ধীরে মধ্যবিত্তরাও ভিসিআরের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।

শুধু বাংলা নয়, ভিসিআরে বিদেশি সিনেমা দেখারও সুযোগ হয়ে গেল। এক পর্যায়ে দর্শকদের একটা বড় অংশ প্রেক্ষাগৃহবিমুখ হয়ে পড়ল। সিনেমা হলের মালিকরা পড়লেন বিপাকে। চরম লোকসানের সম্মুখীন তারা। এর প্রভাব পড়তে লাগল পুরো সিনেমাশিল্পের ওপর।

এদিকে কতিপয় নির্মাতা হালকা, চটুল কাহিনির ওপর সিনেমা নির্মাণ করে বিশেষ ধরনের দর্শক টানার চেষ্টা করলেন। এ ধরনের সিনেমার সংগীতে, ডায়লগে, নৃত্যে, অশ্লীলতার ছড়াছড়ি চলতে লাগল। এতে এক বিশেষ শ্রেণির দর্শক সৃষ্টি হলো। চমৎকার সাহিত্যনির্ভর রোমান্টিক ডায়লগের পরিবর্তে কুৎসিত গালাগালপূর্ণ ডায়লগই হয়ে উঠল এসব সিনেমার মূল উপজীব্য।

এতে সিনেমা হলে কিছু দর্শকের সমাগম ঘটলেও, শিক্ষিত ও রুচিশীল দর্শক প্রেক্ষাগৃহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগলেন। এ ধরনের নিম্নমানের সিনেমাগুলো পাইরেসির শিকার হতে লাগল। একটি চক্র পাইরেটেড সিডি বানিয়ে বিক্রি করা শুরু করে। এতে সাধারণ দর্শকও সিডির প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। গুণী পরিচালকরা নিজেদের গুটিয়ে নিলেন। তাতে করে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হ্রাস পেতে লাগল। প্রেক্ষাগৃহগুলো শপিংমল ও ফ্ল্যাটবাড়িতে পরিণত হচ্ছিল।

কালের পরিক্রমায় সিনেমার সেই জয়রথ থেমে গেছে। স্যাটেলাইট চ্যানেল ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতায় এখন মোবাইল, ল্যাপটপে বিনামূল্যে সিনেমা দেখার দ্বার উন্মোচিত হওয়ায় পালটে গেছে দর্শকদের রুচি, ভালো লাগা, মন্দ লাগা। ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে এখন পছন্দের কনটেন্ট খুঁজে পাচ্ছেন দর্শক।

৯০ দশকের শেষ পর্যন্ত দেশে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ছিল দেড় হাজারের মতো। সেটি বর্তমানে নেমে এসেছে ৫০-এর ঘরে। ঢাকাই সিনেমা ঈদকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়াতে সারা বছর প্রেক্ষাগৃহগুলো দর্শকশূন্য। পুরোনো ও কাটপিস সিনেমা চালিয়ে চলছে অনেক প্রেক্ষাগৃহ। বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যমটিতে যে আজ দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, তা স্পষ্ট। গত কয়েক বছরে ঈদ উৎসবে মানের বিচারে বেশ কয়েকটি ভালো সিনেমা মুক্তি পেলেও, ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এখনো।

চলচ্চিত্র পরিবেশক সমিতির তথ্যমতে, সারা বছর সচল প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ৪০-৫০টির মতো। সেসব প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ ও প্রজেকশন নিয়েও রয়েছে মানহীনের অভিযোগ। এ বিবেচনায় ভালো প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা প্রায় দশটির মতো। এদিকে ঈদ এলে অনেক বন্ধ থাকা প্রেক্ষাগৃহ খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রায় ১০০-১৫০টি চালু থাকে। ঈদের পর সেগুলো আবারও বন্ধ হয়ে যায়।

অবাক করা তথ্য এই যে, দেশের প্রায় ৩২টি জেলা শহরে কোনো প্রেক্ষাগৃহ নেই। শুধু তাই নয়, ২২টি জেলার কোথাও কোনো প্রেক্ষাগৃহই বর্তমানে নেই! যেখানে দশ বছর আগেও, এসব জেলায় গড়ে ১০টির মতো প্রেক্ষাগৃহ ছিল।

এদিকে ঈদ এলেই হিড়িক পড়ে সিনেমা মুক্তির। প্রেক্ষাগৃহ সংকটের মধ্যেও ঈদে এক ডজনের মতো সিনেমা মুক্তির চিত্রও দেখা গেছে। তাতে করে বড় সিনেমাগুলোর দাপটে ছোট বাজেটের সিনেমাগুলো প্রেক্ষাগৃহ পায় না। মাল্টিপ্লেক্সেও পায় না সুবিধামতো সময়ে শো। এদিকে বছরজুড়ে নতুন সিনেমার অভাবে প্রেক্ষাগৃহ থাকে দর্শকশূন্য। ইন্ডাস্ট্রিকে ধ্বংসের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার এটিও একটি বড় কারণ হিসাবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

একটু পেছনে ফিরে গেলে দেখা যায়, তখন সিনেমার জনপ্রিয়তার পেছনে অনেক কারণ ছিল। দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী, সুন্দর ও রুচিশীল গল্প, দক্ষ ও ডেডিকেটেড পরিচালক। প্রায় প্রতিটি সিনেমায় ছিল মনছোঁয়া কিছু অসাধারণ গান। কিন্তু বর্তমান সময়ের অভিনয়শিল্পীরা নিজেদের এতটাই সহজলভ্য করেছেন যে, তারকারা কে কখন কোথায় যাবেন এটিও সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছেন।

দর্শক ও ফ্যানদের সঙ্গে ছবি তুলছেন। তাতে করে তারকাদের প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ কমছে। প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে তাদের অভিনয় দেখার আগ্রহটা দর্শকদের মধ্যে আর থাকছে না। স্বর্ণালি সময়ে বেশিরভাগ সিনেমাই ছিল সুস্থধারার। এর কাহিনি দর্শকের মনে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলত। সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার একটা বড় মাধ্যমও ছিল সেসব সিনেমা। যা এখনকার অধিকাংশ সিনেমাতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.